Wo bis vor kurzem Leben blühte, man bei milden Temperaturen schwatzte, Fleisch aufs Feuer legte und Gläser füllte, seinen Schrebergarten harkte, pflückte, jätete und sich Kinder Beeren in den Mund schoben, starren verbrannte Balken, Splitter von Glas klirren unter den Füssen, Brombeeren wuchern und vergessenes Spielzeug bleicht vor sich hin. Traurig sind sie, die aufgegebenen Gärten. Die Sonne brennt heiss an diesem Julinachmittag, die Regentonnen wären gefüllt bis zum Rand, um das Gemüse zu wässern, aber niemand hat gepflanzt. Die Bäume und Sträucher haben getrotzt: Die frühen Äpfel sind da, die Himbeeren. Und Ringelblumen. Wir pflücken, die Wege trennen sich und finden sich wieder. Ich, der ich zum ersten Mal da bin, schaue, staune, es müsste ein Paradies für Kinder sein hier. Doch da ist keine Seele. Ein einziger älterer Mann betritt das Areal und sammelt ebenfalls Beeren. Ja, er hatte bis letztes Jahr hier seinen „Pflanzblätz“, sagt er, und den Besitzern der Einfamilienhäuser habe das eben nicht so gefallen, der Lärm. Warum auch immer: Sie mussten alle gehen.

Man könnte nun sagen, die „Natur“ setze sich wieder in ihr Recht und lasse verschwinden, was der Mensch mit seiner „Kultur“ ihr aufgezwungen. Bodenplatten springen auf, Dächer lecken, viele der kleinen Häuser wurden angezündet, man riecht noch den Russ, denkt an Krieg und Zerstörung und steht auf einmal vor diesem Weidenkorb, der sich von selber füllt, zuwächst. Schweigend verlasse ich dieses Niemandsland, berührt, traurig und werde wiederkommen, hoffentlich bevor der Bagerzahn den Boden aufwühlt…

Die gute Seele des 1. Mai

Ein Portrait von Rolf Hasler, Präsident des 1.-Mai-Komitees Solothurn

Rolf Hasler lacht. «Wie lange ich schon Präsident des Solothurner 1.-Mai-Komitees bin? Eine gute Frage.» – «Sicher weiss ich nur, dass ich seit 40 Jahren keinen 1. Mai in Solothurn verpasst habe. Nur einmal wegen des Militärs und einmal, als wir durch Deutschland tourten», sagt der passionierte Musiker, Gewerkschafter und Aktivist (Präsident VPOD und Vizepräsident Gewerkschaftsbund). Der gelernte Buchdrucker lebt seit drei Jahren mit seiner Lebenspartnerin in der Stadt Solothurn, arbeitet als Pfleger und ist, obwohl aus einem freisinnigem Elternhaus stammend, seit seiner Jugend Sozialist. In Biberist war er sehr aktiv in der SP, im Parteivorstand und auch in diversen Kommissionen. «Willi Brandt und Bruno Kreisky waren grosse Vorbilder. Beide waren Brückenbauer zwischen Ost und West beziehungsweise Israel und den arabischen Staaten. Das hat mich damals sehr beeindruckt. Mit dem ersten Stiftenlohn von etwa 200 Franken im Monat habe ich die Solothurner AZ abonniert.»

«Der 1. Mai soll auch ein Fest sein. Ein Familientreffen mit Verwandten und Wahlverwandten. Früher hatte man sich als linker Politiker am Umzug zu zeigen. Sehen und gesehen werden, war wichtig. Und es war vielleicht auch ein wenig angestrengt. Das ist heute nur noch vor den Wahlen so… Natürlich gab es Veränderungen. Vor etwa 15 Jahren fehlte uns der Nachwuchs. Ich bin froh, dass jetzt auch wieder die Jugend im Komitee und am Tag der Arbeit selbst mittut. Sehr, sehr wichtig ist mir aber seit jeher die Zusammenarbeit mit den Migrantinnen und Migranten. In einer Schweiz, die sich immer mehr vor der Welt verschliessen will, müssen wir zusammenhalten. Unser Land betreibt eine Art der Apartheid. Grosse Teile der Werktätigen sind von der politischen Mitbestimmung ausgeschlossen!»

«Ich kann mit dem Vorwurf, an den Umzug kämen nur noch Ausländer, nichts anfangen. Was man dazu aber sagen muss: Die SP ist leider nicht mehr sehr präsent am 1. Mai. Die SP ist eine bürgerliche Partei geworden und steht in vielen Belangen nicht mehr ein für eine linke Politik.».

«Wenn ich zurückblicke, kann ich nicht sagen, welches das schönste 1.-Mai-Fest war. Die Redner müssen nicht unbedingt prominent sein. Oft haben Leute, die im Lokalen verankert sind, ebenso viel zu sagen.» – «Absoluter Tiefpunkt war sicher die «Fascho-Demo» vor einigen Jahren. Da haben wir Blut geschwitzt.» – «Die Zusammenarbeit mit der Polizei ist in der Vorbereitung entspannter geworden. Man kennt sich mittlerweile und ist per Du. An der Demo wären mir aber eine diskretere Begleitung sicher lieber. Früher regelten zwei Uniformierte den Verkehr. Heute ist man in Vollmontur in Alarmbereitschaft. Und dennoch ist der 1. Mai mit ganz kleinen Ausnahmen ein friedliches Fest. Das Märetfest könnte sich da eine grosse Scheibe abschneiden.»

Für die Zukunft wünschte sich Rolf Hasler mehr Kultur, auch im Umfeld. «Und wir müssen nicht an allen Ritualen festhalten. Aber wie könnten wir etwa die Demo auf einen anderen Zeitpunkt setzen? Es würden doch wieder alle um 15.00 Uhr beim Gewerbeschulhaus sein…» – «Mein Herzenswunsch wäre aber sicher eine Umzugsmusik, die voranschreitet. Das könnte viel zur Belebung des 1. Mai beitragen. Und auch die Zaungäste würden uns vielleicht als das sehen, was wir doch sind: Ein ganz wichtiges Fest in der Stadt Solothurn.»

Erschienen 2014 in der Mai-Nummer der Stadtsolothurner SP-Parteizeitung «transparent».

Gebrochen fröhlich

Text zum 70. Geburtstag Bob Dylans, erschienen in der «Musikzeitung Loop», Zürich Mai 2011

Als meine Mutter im Sterben lag, fuhr ich jeden dritten Tag oder so am Morgen stundenlang Zug Richtung Osten und am Abend denselben Weg wieder zurück. Auf der Intensivstation des Spitals nahm ich jedes Mal stumm Abschied. Nur eine Frage der Zeit, bis die Nacht hereinbricht. Und nie wusste ich, ob sie noch verstehen konnte, was ich sagte… Ich hörte damals viel Radio auf meinen Wegen. Dylans “Theme Time Radio Hour” schien mir der richtige Trost: Nicht Ablenkung, sondern Tiefe. Dylan spielte seine meist obskuren Schallplatten und erzählte kurze Geschichten über die Bibel, das Rauchen, Schuhe, Amerika, das Zugfahren – das Trinken. Am liebsten ist mir auch jetzt noch die Show über das Trinken (u. a. mit herzergreifenden Liedern von Charles Aznavour und Mary Gauthier). Mama wüsste wieso. Inmitten der Lieder eine mit allen Wassern und Wässerchen gewaschene Stimme, ebenso fröhlich wie gebrochen, ebenso alt wie jung, die nur zu mir zu sprechen schien. Eine Anmassung, die ich mir gerne und unter Tränen erlaubte.

Aus “Chronicles” und Martin Scorseses Film “No Direction Home” wissen wir, wie wichtig das Radio für den jungen Bob Dylan gewesen ist, der die Musik, die er hörte, wie ein Schwamm aufgesogen hat. Natürlich hat es eine höchst ironische Note, dass uns Dylan mit seinen durchchoreographierten Radioshows eine vergangene Welt und Produktionstechnik vorgaukelt. Doch die Trauer über den Verlust einer wohl auch nur vorgestellten Ursprünglichkeit und Authentizität ist ein steter, leiser Unterton. War es aber mit seinen eigenen Songs je anders, die er 2001 in einem wunderbaren Spätwerk ganz offiziell unter das Motto “Love And Theft”, Liebe und Diebstahl, gestellt hat? Dylan ist ein Künstler, der durch keine kritische Analyse entzaubert werden kann, weil sein Werk von Anfang an als Synthese gedacht war. Ausser wir fragen den Mann auf der Strasse, welcher anstelle einer Antwort die Lippen hochziehen und näselnd “The answer my friend is blowing in the wind” singen wird. Honni soit qui mal y pense.

Allen noch nicht hartgesottenen Dylanhörern empfehle ich meine momentane Lieblingsplatte, die “Tell Ol‘ Bill Sessions” (Bootleg, 2005), auf der die Genese eines Songs – und was für ein Song! – wunderbar mitverfolgt werden kann und bei deren Hören ich mir immer wünsche, nicht nur schreiben, sondern auch spielen zu können.

Felix Epper, April 2011

Homepage Musikzeitung Loop

Pressestimmen

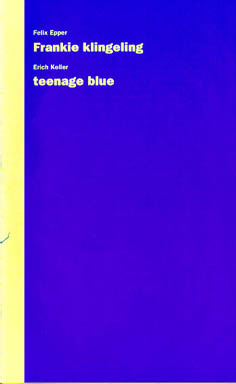

«Am besten zur Geltung kommt Eppers Sprachkunst freilich bei der Geschichte ‹Frankie Klingeling› (die Reise eines potentiellen Selbstmörders in seine Vergangenheit), gerade weil er sich sprachlich so unverschämt James Joyce — oder wohl besser: Hans Wohlschläger — annähert.»

Die Berner Tagwacht

«Der Autor experimentiert mit Textsorten, er kombiniert in wechselnder Mischung realistischen Bericht mit surrealistischen Passagen und intimem Psychogramm, mit Satire, Zitat und Persiflage. In den publizierten Arbeiten zeigt sich zunehmend deutlich eine unverwechselbare Gestaltungsweise, es erscheint ein eigener sprachlicher Gestus im Vielerlei der Themen und Stilelemente.»

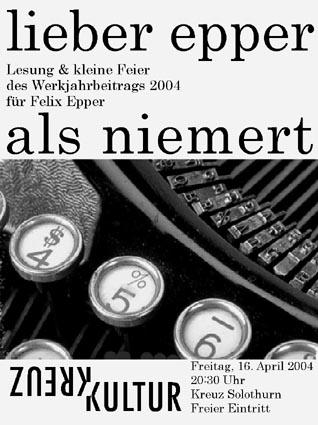

Aus der Laudatio des Solothurner Kuratoriums zum Werkjahrpreis 2004

«Fähige junge Autoren wie Michel Mettler, Felix Epper, Monique Schwitter mischen neue Stimmen ein.»

DIE ZEIT über die Solothurner Literaturtage 2006

«Epper hat die Gabe zur ironischen Selbstreflexion. Besonders gelungen ist, wie er den Ich-Erzähler und seinen Freund auf einer Wanderung in der Nähe von Gossau beschreibt, wie er diese zwei pfeiferauchenden Jungintellektuellen mit kratzigem «Existenzialisten-Rollkragenpullover» beredt ins Schweigen stürzen lässt.»

Die Aargauer Zeitung über die Lesung an den Solothurner Literaturtagen 2006

«Doch dann übernimmt der Freewheelin‘ Felix Epper das Mikro und macht erstmal den Beat dicker. Mit viel Soul im Blut geht er downtown, immer auf der Suche nach den wirklichen Abgründen, die das Leben uns beschert. (…) Texte, die die LeserInnen gleich busladungsweise nach mehr schreien lassen.»

Zürcher Studentin über «Schnell gehen auf Schnee», Rotpunktverlag 1998

Shoppen im „Lusch“ oder „Lasch“

Also heute ein Schulaufsatz. Thema war: „Shopping. Segen oder Plasche unserer Zeit? Erörtern Sie bitte nicht theoretisch, sondern schöpfen Sie aus eigener Anschauung“. Ach die Lehrer heutzutage… der Aufsatz ging dann etwa so:

Meinereiner hasst ja Einkaufen. (Bücher und Platten zählen da nicht. Die werden nicht gekauft, Ihnen wird gehuldigt.) Beim neudeutschen Shoppen konnte ich mich noch nie entspannen. – – – Oh Gott, ja: „Schoppen“ nannten die pubertären Jungs in den 70er Jahren die weiblichen Brüste. Wie sagt die Jugend heute dazu? Hüllen wir uns lieber in Schweigen. Letzten Donnerstag war ich also mit E. shoppen und zwar im „Lusch“ oder „Lasch“ in Bern. Der „Lusch“ oder „Lasch“ bietet nämlich eine sauteure Nachrasurcrème an, ohne die ich und meine Haut nicht mehr sein können. Das hat man davon, wenn Schwager Geburtstagsgeschenke machen. Ich also runter in den „Lusch“ oder „Lasch“ – was trendy ist in Bern, haust in den Kellern – und die Rasurdings mit dem dummen Namen „Der bewegte Mann“ verlangt. „Geben Sie mir bitte die Nummer 206 mit dem zu dummen Namen“, sagte ich betont schroff, wohl wissend, dass das „Dusch“- oder „Dasch“-Personal auf aktiven Verkauf aus ist. „Sonst brauche ich nix“ doppelte ich nach. „Wissen Sie, dass viele Kunden es auch ins Haar streichen?“ flötete die junge Frau an der Kasse. „Wär mir zu teuer.“ – „Kennen Sie Karma, schnüffeln Sie mal?“ – „Als was wird man denn wiedergeboren, wenn man das appliziert?“ frug ich. „Als Hautcréme“, sagte nicht die „Cusch“ oder „Casch“-Angestellte, sondern mein guter Freund und Agnostik-Lehrer E., der mich ja beim Shoppen begleitete. Doch auch er biss auf Granit. „Karma gibt’s auch als Badezusatz… Badezusatz…“ hallte es uns durch die ignoranten Berner Gassen hinterher… Und einen Ort, wo man gratis und ohne öffentliches Ärgernis zu erregen, pissen kann, gibt’s auch nicht in der Hauptstadt.

Bitte erraten Sie meine Note!

80 Jahre Grass

Ja, ja, der Grass. Ja, ja wieso nicht ein paar Worte zum Butt. Grass-Bashing ist nicht mehr so en vogue? Anyway. Ich und der Grass, das liesse sich so zusammenfassen: Hat sich Grass die ganze deutsche Bürde in seiner Danziger Trilogie aufgeladen (die noble, aber späte Reuung erklärte ja doch einiges), so hat mir Grass mit dem Butt (English: dem Arsch) einen kruden Feminismus aufgeladen. Männer sind Schweine, besonders am Vatertag, ausser sie sind mit einem Weib gesegnet, dass es sich ordentlich von hinten (siehe Titel)… Schwer, als sensibler 17jähriger da wieder rauszufinden… Fussnote: Im Gymnasium lasen wir nicht „den Arsch“ sondern „den Schwanz“ – ich meine „Katz und Maus“. Unser armer Lehrer hat es uns erspart, die Wix- und Spermaszenen vor der Klasse laut lesen zu müssen… „Mindestens 25 cm…“ Oh Gott… Das hätte doch alle postpubertierenden Jungs beschämt… Danke, Herr Scherer für Ihre Milde!

Die Blächtrommel

Ist etwas „aggro“ meine Schreibe. Also ein mildernder Nachsatz: Noch bevor uns Herr Scherer zuhause lesen lies – ich werde, falls man mich endlich einmal zu einer Klassenzusammenkunft einlädt, dort eine Umfrage starten, wer „Katz und Maus“ als Wixvorlage benutzt hat – habe ich mit der „Blechtrommel“ mit 16 zum ersten Mal (nach dem Graf von Monte Christo mit 12, 13) wieder ein Buch wirklich gelesen. Die Literatur hat mich entdeckt und ich bin hängen geblieben. Und, ja, ja, der Grass… Ordentlich von hinten… why not. I’m a bit drunk, sorry folks for this post… Ich brings nicht auf die Reihe! Noch ein Satz: Meine These ist, dass seit dem Butt, welches das letzte Buch Grass‘ ist, das – sagen wir’s salopp – einen hochgekriegt hat, die schweiniglische-erotische Energie fehlt. Der Prosastrom dümpelt, statt sich satt zu ergiessen… Aber vielleicht ist das ja doch besser, so zu altern, als Altherren-Viagra-Prosa abzusondern wie andere Schriftsteller’s von Grass‘ Generation. So fliehend, die Pferde…

Nun also doch: Herr Pfarrer

Meine Grossmutter väterlicherseits schwärmte immer davon, zwischen zwei Enkeln im Offiziersrang posieren zu können. So schön seien doch die Uniformen. Ich musste sie grausam enttäuschen, als ich nach zehn Tagen meinen Dienst am Vaterland quittierte. Immerhin sprangen zwei Cousins von mir in die Bresche und lächelten, nachdem sie erbarmungslos die anvertrauen Rekruten im Dreck robben liessen, in die Kamera. Meine Oma mütterlicherseits dagegen sah mich schon von klein auf als Pfarrer… War auch irgendwie klar: wer immer mit einem Buch unter dem Arm unterwegs ist, muss ja eine geistigen Weg einschlagen. Nun habe ich von meinen Grossvätern zwar die Namen übernommen. Felix Werner Albert heisse ich nämlich, die perfekte Synthese aus den Träumen meiner Omas, nämlich der Feldprediger, kam aber nicht zustande… auch kein einfacher Landpfarrer ist aus mir geworden.

Meine Grossmutter väterlicherseits schwärmte immer davon, zwischen zwei Enkeln im Offiziersrang posieren zu können. So schön seien doch die Uniformen. Ich musste sie grausam enttäuschen, als ich nach zehn Tagen meinen Dienst am Vaterland quittierte. Immerhin sprangen zwei Cousins von mir in die Bresche und lächelten, nachdem sie erbarmungslos die anvertrauen Rekruten im Dreck robben liessen, in die Kamera. Meine Oma mütterlicherseits dagegen sah mich schon von klein auf als Pfarrer… War auch irgendwie klar: wer immer mit einem Buch unter dem Arm unterwegs ist, muss ja eine geistigen Weg einschlagen. Nun habe ich von meinen Grossvätern zwar die Namen übernommen. Felix Werner Albert heisse ich nämlich, die perfekte Synthese aus den Träumen meiner Omas, nämlich der Feldprediger, kam aber nicht zustande… auch kein einfacher Landpfarrer ist aus mir geworden.

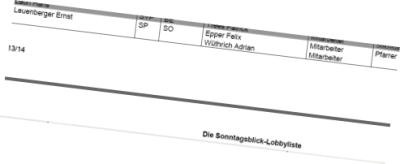

Bis zum heutigen Tag: Schade, dass meine Oma nicht mehr lebt, sie hätte sich sicher über diese Zeitungsente des „Sonntags-Blick“ gefreut… Auf Seite 13 der „Lobbyliste“ bin als als waseliwas aufgeführt? Richtig! Oh, würde ich jetzt etwas Erhebendes auf Lateinisch sagen, wenn’s wahr wäre… Passender und weniger erhebend: „Sic transit gloria mundi“…

Gib zwei?

Ich sinniere darüber nach, meinen Blog in zwei zu teilen bzw. einen neuen zu eröffnen. „Poesie & Depression“ stehen mit dem Beäugen des Tagesgeschäfts doch in einem ziemlichen Spannungsverhältnis. Oder nimmt man einem SVP-Basher ab, dass er auch weinen kann? Wie wärs mit „brötig“* vs. „nötig“… ? Man komme mir nicht mit dem Etikett, du musst das halt aushalten, die zwei Seiten in dir, „Typisch Zwilling“. Geburtstagesgeschenke am 20. Juni, ja gerne. Aber nicht den Astro-Habakuk.

*Das Schwyzerdütsch erkläre ich für einmal nicht…

Nette Freundschaftsanfragen sind immer gerne willkommen.

Dichter-Lipogramm auf „E“

Bert Brecht.

Bert Brecht.

Lerne, Fremder, entdecke Bert Brecht.

Lese: Wechseln der Rede. Lese Verse, lese Legenden. Bedenke: Welt erlebte Brecht schlecht. Des Menschen Seele strebt vergebens. Messer leben. Menschen sterben. Wem helfen beste Verse? Der EsEeDe? Gesetz des Lebens. Fressen erst! Der Geck ehrt den Dreck. Der Besen kehrt den Letzten weg. Lerne, Fremder, entdecke Bert Brecht.